Photographier ses poissons n’est pas chose facile. Le sujet est presque tout le temps en mouvement, et l’on doit faire face à quelques difficultés supplémentaires comme une vitre et ses reflets, le manque de lumière, un fond trop présent, etc. Je vais vous décrire ma façon de procéder, tout en rappelant au préalable quelques principes de bases de la photographie.

Cette page est destinées aux personnes munies d’un appareil photo reflex ou hybride (et disposant de flashs).

Premières approches de la photographie

Les principaux mécanismes

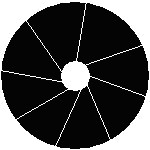

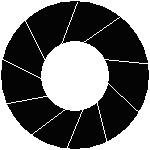

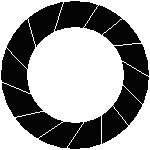

- Le diaphragme

C’est l’élément primordial de l’objectif. Il permet de définir la quantité de lumière qui attendra le capteur de l’appareil.

Plus la valeur « f » est faible, plus le diaphragme est ouvert. Donc, à f/2.8, il sera bien plus ouvert qu’à f/11 par exemple, comme l’on peut le voir sur les images qui suivent :

Si l’on veut imager ces propos, il est possible de comparer ceci avec le fonctionnement de la pupille de l’oeil humain. La pupille se dilate (s’agrandit) en cas de faible luminosité, et inversement.

- La vitesse d’obturation

Par définition, la vitesse d’obturation est l’intervalle de temps pendant lequel l’obturateur de l’appareil photo laisser passer la lumière lors d’une prise de vue (durée d’exposition du capteur à la lumière). Les termes « durée d’exposition » ou « temps de pose » en sont des synonymes.

Ceci intervient cette fois au niveau du boitier et non au niveau de l’objectif.

Il est arrivé à tout le monde de faire une photo floue d’un sujet en mouvement. La principale cause est une vitesse d’obturation trop faible. Prendre une voiture de rallye à 1/50sec est loin d’être suffisant quand celle-ci se déplace à 250Km/h. Le sujet sera entièrement flou. Attention, l’effet flouté peut être voulu, comme l’on peut le voir sur l’exemple suivant.

- La sensibilité du capteur

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité de la lumière des pellicules et des capteurs numériques.

Plus la lumière est forte (en pleine journée par exemple), plus il faudra descendre la sensibilité du capteur (ISO100 ou en dessous si possible). Inversement, plus la luminosité est faible, plus il faudra augmenter cette sensibilité.

Mais attention : plus l’on va augmenter la valeur ISO, plus l’on s’éloigne de la sensibilité naturelle du capteur. Ceci provoque ce que l’on appelle du « bruit » (apparition de grains sur l’image). Vous pouvez voir cela sur l’exemple ci-dessous avec une première image à ISO100 et une seconde à ISO1600.

Une formule à 3 variables

Si l’on note :

- Q : la quantité de lumière nécessaire

- O : l’ouverture

- V : la vitesse d’obturation

- S : la sensibilité

Afin de définir ce que l’on appelle la « bonne » exposition, il est possible de mettre grossièrement en relation les éléments précédents :

Q = O x V x S

Prenons un exemple concret… une photo est prise à 200 ISO, vitesse de 1/250e et ouverture f/5.6. Si l’on voulait prendre la même photo à 400 ISO, pour que la même quantité de lumière arrive sur le capteur, il faudrait :

- soit utiliser une vitesse deux fois plus élevée (1/500e de seconde),

- soit diminuer l’ouverture par deux (f/8 ).

Réaliser la photo que l’on a imaginé revient à trouver la meilleure combinaison possible entre ces 3 facteurs. La plus part du temps, un (voir deux) d’entre eux sera à privilégier ! Il existe pour cela, sur la plupart des reflex, des modes « priorité ouverture », « priorité vitesse » notamment.

Distance focale et profondeur de champ

- La distance focale

C’est la distance entre le centre optique d’un système optique (lentille,…) et son foyer. Elle est aussi vulgairement assimilé à la notion de zoom.

Les différentes focales :

- Focale ultra grand angle (UGA) < à 18mm

- Focale courte ou grand angle de 18 à 35mm

- Focale standard de 35 à 70mm

- Focale longue ou téléobjectif > à 70mm

Sur un capteur Full-Frame : une focale de 50mm reproduit ce que voit l’œil humain (l’équivalent sur un capteur APS-C est une focalde de 35mm). Les notions de Full-Frame et d’APS-C font références aux 2 différents et principaux type de capteurs présents dans nos réflex. C’est notamment la taille du capteur qui est différente : 36*24 contre 25,1*16,7. A noter que plus la distance focale sera importante, moins le sujet sera détaché du fond (en conservant les proportions du sujet principal).

- La profondeur de champ

C’est la zone de l’espace dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour que l’on puisse en obtenir une image que l’œil acceptera comme nette.

La profondeur de champ varie en fonction de 3 facteurs. Elle diminue avec :

- l’augmentation de la focale,

- l’ouverture du diaphragme,

- la diminution de la distance de mise au point.

Plus elle est étendue, plus elle intègre le sujet dans son environnement. A contrario, plus elle est courte, plus elle l’isole.

Enfin, pour régler l’endroit où vous souhaitez obtenir cette zone nette sur la photo, il vous faut effectuer la mise au point (AF/MF : Autofocus/Focus manuel).

Pour mieux comprendre le principe de la profondeur de champ, vous pouvez faire un test assez simple :

- Choisissez un sujet immobile à prendre en photo

- Prenez 3 photos identiques, en gardant le focus sur la même zone, mais en faisant varier l’ouverture du diaphragme. Par exemple : f/2.8, f/10, f/22

- Comparez les résultats. Vous verrez alors que la profondeur de champ est différente sur chacune des photos !

Quelques astuces

Afin d’obtenir un meilleur rendu visuel pour l’œil humain, certaines « règles » existent depuis la nuit des temps. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la règle des tiers et du nombre d’or (Phi – 1,6180 et sa spirale…). Ce sont des proportions « idéales » à respecter le plus possible et qui rendront naturellement vos photos attrayantes.

Evitez donc, sauf cas particulier, de placer votre sujet au milieu de la photo !

Dans le cas où vous effectuez des photos de portraits, pensez à laisser de l’espace dans la direction du regard de la personne. Là encore, s’il vous est possible de positionner le visage de la personne en respectant les proportions imposées par la spirale de Phi, votre photo aura de grandes chances d’être réussie !

Ne négligez pas l’arrière plan ! Un arrière plan disgracieux, aussi flouté soit-il, gâchera de suite le cliché !

Essayez de connaitre le mieux possible le sujet que vous allez photographier. Cela permettra par exemple d’anticiper les mouvements du sujet.

Faites attention aux (zones d’) ombres, qui peuvent être parfois bénéfiques. Un flash est souvent plus utile en journée que de nuit.

Enfin, chose peu évidente au premier abord, mais attention à l’IS (Image Stabilizer) sur trépied ! Pensez à le désactiver…

Comment photographier vos poissons

Réussir une belle macrophotographie en aquarium n’est pas forcément une chose évidente. A travers ce petit tutoriel, vous verrez quelles sont les démarches à suivre et je vous expliquerai une (parmi d’autres) façon de procéder.

Les principaux problèmes

- Le mouvement du sujet

Le premier problème est le fait que le sujet soit en mouvement. Rares sont les poissons immobiles au moment de la prise de vue. Il faudra donc prendre la photo avec une vitesse d’obturation relativement élevée.

- L’éclairage

Suivant le type d’éclairage, la température de couleur varie. Ceci a une influence directe sur le rendu visuel de la photo. Certaine température vont faire ressortir le jaune, d’autre le bleu, etc. L’idéal serait de pouvoir mettre l’éclairage que l’on souhaite en fonction du sujet à photographier, pour mieux faire ressortir telle ou telle couleur. Pour ma part, j’utilise un bandeau LED à 6500°K, qui donne un rendu plutôt froid et neutre.

Mais attention ! Un éclairage peut aussi faire stresser d’avantage un poisson… mais également provoquer des ombres non souhaitées. Certains n’utilisent pas du tout de lumière (autre que les flashs) pour réaliser leurs clichés !

Vous l’avez donc compris, il n’y a pas de solution miracle.

- Le cadrage

Il est un élément indispensable pour réaliser une belle photo. Même s’il est possible de recadrer l’image en post-traitement, il est préférable de respecter les quelques « règles » existantes à ce sujet (règle des tiers, nombre d’or, …).

Un bon cadrage vous permettra de redonner de la dynamique à votre sujet ! Il y a tant à dire sur le cadrage…

- Les reflets et vitres sales

Ah, les reflets et les vitres sales ! Une horreur ! La moindre rayure, poussière, trace se voit instantanément sur la photo avec flash. Avant chaque séance, nettoyez vos vitre à l’intérieur comme à l’extérieur, et assurez vous qu’il y a un minimum de particules en suspension dans l’eau.

Concernant les reflets, il faut trouver le meilleur angle de prise de vue entre l’objectif et la vitre. La plus part du temps, si vous prenez la photo perpendiculairement à la vitre, le reflet sera de la partie !

- Obtenir une photo nette

Outre la vitesse d’obturation qui rentre en jeu, il y a surtout la mise au point à effectuer. Et oubliez l’auto focus… tout se passe en manuel! Vous aurez de bien meilleurs résultats.

Pour vous aider, réduisez la profondeur de l’espace de nage du sujet. Et sachez que plus vous fermez le diaphragme et plus vous êtes loin du sujet, plus la profondeur de champ sera importante !

L’équipement nécessaire

Faire de la macrophotographie ou de la photographie rapprochée nécessite un minimum de matériel :

- Un boitier haut de gamme n’est pas nécessaire ! Même si celui-ci apportera par exemple une meilleure montée en ISO et une gestion déportées des flashs, il est possible de réaliser des clichés sans !

- Un objectif macro est indispensable !

- Plusieurs flashs et trépieds qui permettront un bon éclairage du sujet et d’éviter les zones d’ombres disgracieuses.

- Un aquarium dédié avec un agencement particulier.

Le matériel que j’utilise au moment d’écrire cet article :

- Canon EOS 7D Mark II

- Objectif Canon EF 100mm macro f/2.8 L IS USM

- Flashs 580 EXII Speedlite et 430 EXII Speedlite

- 2 trépieds pour les flashs

- Un aquarium cubique de 40cm de côté, avec compartiments réglables

- De petits aquariums transportables.

L’objectif macro

Un objectif macro (comme le 100macro f/2.8) à un rapport de grossissement de 1:1. Ce qui veut dire qu’un objet de 1 cm en réalité fera 1 cm sur le capteur. Pour rappel, la taille des capteurs : 24*36 pour un FF et 25,1*16,7 pour un APS-C.

Le rapport de grandissement maxi (rapport 1/1 pour la majorité des objectifs macro moderne) est bien évidemment obtenu à la distance mini de mise au point ! (31cm pour le 100mm)

Attention, les 31cm de distance mini de mise au point correspondent à la distance sujet/capteur… Il faut donc enlever l’épaisseur du boitier (phi) ainsi que celle de l’optique… ce qui fait une distance réelle d’environ 15cm entre le sujet et la partie avant de cet objectif au rapport 1/1.

À ouverture constante, plus on se rapproche du sujet, plus l’amplitude de la zone de netteté diminue. Au rapport de reproduction 1:1, la zone de netteté perçue dans le viseur n’est que d’environ 3mm. Dans la pratique, elle est bien moindre si l’on cherche une image de qualité.

Connaissance du sujet à photographier

Connaître au mieux le sujet que l’on souhaite photographier va permettre :

- d’anticiper les actions et mouvements que peut faire le sujet;

- de voir certains comportements en fonction de son espace de vie, de son alimentation et de son agressivité inter et intra-spécifique (parades);

- de créer un environnement visant à diminuer le stress.

Tout cela va permettre de définir le type de photo que l’on souhaite effectuer.

Penser la photo avant de la réaliser

Il est rare de réaliser de bons clichés macro sans avoir auparavant imaginé les photos que l’on souhaite réaliser. Voila donc quelques éléments à réfléchir tant que possible avant de réaliser la séance.

Environnement/composition de la photo

- plantes, racines, pierres, feuilles, …

- Intensité lumineuse (noir, pénombre, éclairé, arrière plan sombre ou non, etc.)

Le type de cliché que l’on souhaite réaliser

- Vue d’ensemble

- Portrait rapproché

- Comportemental (parade, alimentation, etc.)

Définir les réglages

- Quelle vitesse d’ouverture (différent si c’est lors d’une parade ou d’un portrait)

- Profondeur de champ souhaitée

- Intensité lumineuse

- Positionnement des flashs (jouer avec les ombres ou non, mieux éclairer le sujet, etc).

Ne pas oublier l’élément primordial… La patience !

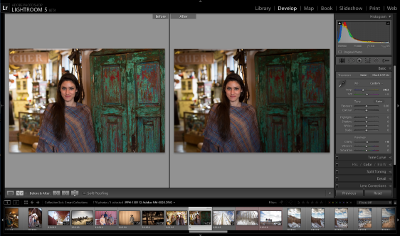

Le post-traitement

En macro, le post-traitement reste pour moi une étape indispensable. Mais attention, le but n’est pas de faire du traitement/création d’image, mais bien de légères retouches. Chacun voit midi à sa porte, mais il me semble important de rester fidèle à la réalité et d’utiliser les logiciels de retouche de façon raisonnable pour :

- Enlever les imperfections (poussières, particules en suspension, etc.). Il y en a toujours…

- Recadrer si besoin. Un sujet en mouvement n’est pas évident à toujours bien cadrer.

- Augmenter la luminosité.

- Déboucher des ombres, parfois dues à l’utilisation des flashs.

- Ajouter un peu de contraste. La photo est parfois plus fade que la réalité.

- Jouer avec minutie sur d’autres paramètres dans des cas précis.

Je vous recommande tout particulièrement Adobe Lightroom. Ce logiciel, certes payant (mais abordable), vous permettra de faire toutes les retouches photos que vous souhaitez sans pour autant tomber dans de la création d’image tel que peut le faire Adobe Photoshop. Il a été conçu pour les photographes avec les fonctionnalités attendus, une bonne ergonomie, et j’en passe !